Jorge Eduardo Benavides

20 septiembre, 2018

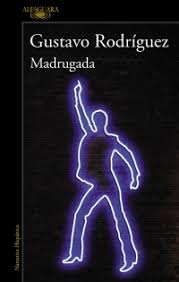

MADRUGADA de novela de Gustavo Rodríguez (comentario)

12 octubre, 2018Fulano se dio cuenta en seguida: los dos hombres que avanzaban por la otra vereda tenían toda la facha de un par de ladronzuelos y drogadictos. Tanto kilometraje por las calles de Lima no era en vano. Entrevió el peligro y de inmediato se le activaron las señales de alerta. Su instinto de conservación echó a andar un plan de emergencia: miró a su alrededor en busca de una ruta de escape. Solo entonces tomó conciencia de que había elegido la peor ruta para cortar camino hacia el Rímac y, quizás, hasta la peor hora. A las seis de la tarde de un día cualquiera de agosto, las calles de Lima ya estaban casi cubiertas por la penumbra: Lima, más gris todavía. Sin embargo, para Fulano todo se tornaba más trágico porque esa penumbra viscosa de las seis de la tarde lo había atrapado, para su mala suerte, en una de las estrechas y envejecidas cuadras del jirón Cañete, justo a la espalda de la Iglesia de Santa Rosa, a unos pasos del puente Tacna, peligrosamente cerca de dos sombras escabrosas que, de pronto, apretaban el paso para toparse con él. Fulano miró a su alrededor con desosiego: casonas semiabandonadas, edificios descascarados y entradas a callejones que se perdían en sobrecogedores laberintos. La parte más abandonada del Centro de Lima, aquella que no sale en las postales, pero que se sobreabundan subrepticiamente ¿Cómo así se había descuidado tanto para terminar, justo allí, atrapado y sin salida?

Hizo un recuento de cuánto de valor llevaba encima ese día. Palideció. Aunque no era una gran fortuna, era suyo: su reloj, su teléfono celular, su dinero de la quincena, y no quería perderlo. No obstante, todo indicaba que, ese viernes de julio, se lo iban a quitar, y que luego iba a ser uno más en la estadística de los fulanos asaltados en una calle perdida de la ciudad. Tuvo miedo no solo del robo, sino de desaparecer siendo solo una cifra más en una fría estadística.

No obstante, dicen que hay momentos en la vida de un hombre – aunque solo sea un Fulano más de tantos -, en los que se debe tomar una decisión concluyente, un punto de quiebre en la vida, un nuevo modo de enfrentar al destino. Probablemente todo eso pasó por la cabeza de Fulano porque, de pronto, algo cambió en su rostro: se percibía que ya no era un peatón asustado; sino un ciudadano, más bien, bizarro. Respiró muy hondo, retuvo el aire por unos largos segundos, luego exhaló como si estuviera expulsando todo sus miedos. Había en él una nueva determinación y un gesto de bravura. Enderezó el cuerpo e irguió la cabeza. Si había que enfrentar al destino, lo haría de frente y con dignidad. Hay momentos en la vida en los que solo se tiene que hacer lo que se debe hacer. En todo caso, tampoco es que hubiera muchas opciones para él, pero, por lo menos, esa tarde brumosa, la dignidad era algo que no le iban a arrebatar. Se diría que Fulano se sintió, a esa hora, épico y echó a andar de cara a la realidad, dispuesto a enfrentar lo que le deparara el destino.

Los dos facinerosos aún estaban lo algo distantes, por eso no pudieron ver la decisión de Fulano. Solo notaron que aquel hombre menudo, de pantalón y chompa gris, caminaba con un poco más de prisa y directamente hacia ellos. Pero, por lo visto, no habían entendido nada y simplemente continuaron su paso hasta toparse con su víctima. Solo cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Fulano pudo verlos a plenitud. Eran delgados, algo sucios, los pantalones anchos, poleras sueltas, cada uno con un gorro de lana para camuflar sus rostros. En cierto modo, a Fulano, aquellos pandilleros le parecieron más bien dos sabuesos, malnutridos. Por un momento pensó que en lugar de asaltarlo iban a morderlo entre ladridos salvajes. Volvió a confundirse y, por unos breves instantes, se quedó fascinado con esa imagen.

Pero todo volvió a ser duramente real cuando sintió el brazo de uno ellos cerrándose en torno de su cuello. Quiso resistirse, ser audaz, no aceptar su destino, pero la pericia de su opresor lo inmovilizó. Mientras más esfuerzos hacía, sentía cómo su cuerpo se volvía más blando. El otro compinche había comenzado a hurgar entre sus ropas y supo que iba perdiendo su billetera, su teléfono, su reloj, los papeles sueltos que a veces se pierden en los bolsillos. Alcanzó a escuchar el rasgado en las costuras de su camisa, pero su cuerpo estaba más fláccido y notaba que se desvanecía. Definitivamente, no lo había previsto así cuando decidió ser más indómito y hacerle frente a los depredadores.

El que lo había apretado por el cuello había aflojado un poco el brazo y sintió que entraba un poco más de aire a sus pulmones. Pudo entonces escuchar los balbuceos de sus asaltantes. Más que palabras, le parecieron ladridos. Todo estaba por acabarse. Si hubiera decidido algo menos osado, podría haber saltado rápidamente hacia la calzada y después cruzar a toda prisa hacia la otra vereda, tal vez pudiera haber intentado llegar a buen trote a la avenida Tacna en donde había más gente; aunque tampoco estaba seguro de que ese plan lo hubiera liberado del asalto. Todo estaba consumado. Un asalto más en una vieja calle de la ciudad. De repente, ya no sintió las manos de sus asaltantes ni sus palabras, más bien sentía unas patas torpes desgarrando sus ropas, un jadeo de animales apresurados, unos ladridos que intercambiaban entre ellos. Comprendió que no valía la pena más intentos heroicos ¿Para qué? Esperó tristemente a que todo terminara. Luego llegaría a casa como sea. Tal vez le contaría a alguien lo que le había pasado o quizás no. ¿Para qué?

Uno de ellos, el que ladraba más nervioso estuvo olfateando la billetera: sacó el dinero, buscó unas tarjetas que no había y lanzó todo lo demás al suelo. Rugió algo que Fulano no entendió. El otro lo liberó del cogoteo. Ladraron al unísono un poco más y luego se alejaron con trote ligero, empujándose entre ellos, ladrándole a un auto que había pasado raudo hasta perderse en uno de los callejones.

Fulano se terminó de incorporar, respiró hondo, se llevó las manos hacia el cuello. No tenía ninguna herida, solo el dolor de cogoteo. Levantó su billetera vacía, recogió algunos papeles que habían quedado por el piso y echó a andar para llegar a la avenida Tacna en donde las luces amarillentas de los faroles ya eran algo más nítidas. Volvió a respirar muy hondo: no, en Lima ya casi no había héroes convencionales, pero sobrevivir en ella sin perder las ganas, ya era algo.