«El daguerrotipo de Dios» de Iván Loyola (Comentario)

8 octubre, 2016

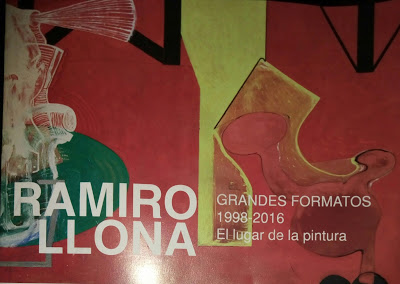

Obra del pintor Ramiro Llona (Grandes Formatos) en el MAC. Lima (comentario)

17 octubre, 2016La primera vez que escribí un cuento fue un acto espontáneo que me atrapó por varias horas y de la que salí agotado, sorprendido y, por supuesto, muy contento después de haberle colocado el punto final. Había escrito mi primer cuento completo, más o menos como lo imaginaba, y había llegado hasta el momento culminante de toda historia: escribir la monosilábica palabra fin.

La magia de esa experiencia – vertiginosa y electrizante – me alcanzó todavía para algunos cuentos complementarios. Es decir que me mantuve sobre la ola creativa unos días más. Las historias salían de mi máquina de escribir en un nivel casi industrial. Estaba eufórico. La vocación de un escritor se había confirmado, al menos suponía hasta allí.

Pero mi vida feliz de adolescente escritor en ciernes terminó a las pocas semanas. Sucedió una tarde, cuando volví a esos primeros cuentos terminados para darles algunos toques finales. Por supuesto que también regresé a ellos- lo confieso – para volver a sentirme feliz leyéndolos.

Digo que mi vida feliz de escritor adolescente terminó porque mientras iba releyendo aquellos cuentos que me habían estremecido cuando los fui redactando – y que me habían hecho suponer que casi habían alcanzado la perfección- de pronto en la relectura de esa tarde se iban despintando, uno a uno, rápidamente. Línea tra líneas, párrafo tras párrafo, iba encontrándoles imperdonables errores, incongruencias de las que no me había percatado la primera vez, cuando la escritura había sido, básicamente, un arrebato divino.

Me quedé por un largo rato abochornado y sin ganas ni de hablarme. Sentía que la brecha entre lo que había querido contar y lo que aparecía en el papel era, en verdad, abismal. Y en otros casos, el asunto empeoraba porque las mismas historias que, inicialmente, me habían parecido seductoras, para entonces ya me parecían insulsas y hasta vergonzosas.

Entonces, por culpa de los arrebatos propios de la adolescencia, se fueron al tacho de basura las vidas amorosas de mis primeros personajes: Michael y Katherine. Desaparecieron en muchos trocitos de papel bond. Ambos se parecían demasiado a una telenovela que había estado mirando por culpa de mi querida madre. También hice pedazos el original y dos copias en papel carbón en donde narraba la vida misesarable de un niño pobre que, más que pena, incitaba desprecio porque su vida se parecía a un argumento de una película hindú que por esos tiempos proyectaban en el cine Tacna, una sala que languidecía en aquellos tiempos.

Sobrevivió a la masacre solo El alfa y el omega de un amor, que era la historia de la bella Diana que, en el fondo era Isabel, mi primer amor. No tuve corazón para romper aquella mala historia porque aún tenía la esperanza de que Isabel regresara a mi vida, igualito que lo hacía Diana en la parte final del cuento.

Cuento esto porque hace poco un joven alumno me pidió que le leyera un cuento para que le diera una opinión totalmente honesta. Por supuesto que la transparencia de esa mirada juvenil me indicaba que no era verdad lo de la opinión sincera. Y lo entendía bien. Como cualquier corazón que bombea sangre ardorosa no le iba a gustar nada si acaso vapuleaban su cuento. Sin embargo, yo ya había aprendido hacía muchos años que la sinceridad – aunque equivocada – siempre ayuda más que una alabanza de compromiso.

Después de la masacre de cuentos de aquella tarde, estuve semanas buscando otros quehaceres que me causaran menos decepciones y menos angustias. No obstante,»el que nace chueco aunque de niño lo fajen»(o algo así). A los pocos días regresé a los cuentos sobrevivientes y volví a escribirlos. Por supuesto que volví a fallar con algunos y, con otros, pienso que tuve un poco más de suerte. Y así ha sido hasta ahora. Escribir, como seguramente sucede en otras áreas, es un trabajo muy fatigoso, una batalla de la que no siempre se sale bien librado. Tanto esfuerzo para una historia que no siempre resulta, pero resulta que ya no hay otra forma de asumir la existencia sino intentándolo.

Por allí alguna vez alcancé a leer que escribir es una labor que implica encontrar el número de palabras precisas y colocarlos en las proporciones oracionales correctas, pero que por encima de todo, escribir es formar realidades alternas con ellas.

¿Qué sucede después? Pues probablemente eso ya depende de otras razones que van más allá de la creación. Si tiene éxito o no, si logra perennizarse en un papel impreso o simplemente se queda en la bandeja o en una memoria virtual ya es otra cosa. Para un escritor, lo primordial es haber escrito una historia con tal independencia que luego esta pueda tomar su propio camino.

Uno de estos días, cuando hable con ese joven que me dio su cuento, tal vez no llegue a decirle todo esto. Simplemente le diré lo que pienso. Equivocado o no, espero ayudarlo.

¡Quien sabe! A lo mejor el también tiene una Isabel a la que ha llamado Diana en su historia solo para soñar que puede conquistarla entre las alas de la ficción.