Manuel Arboccó de los Heros

7 febrero, 2017El «facebook» de Maritza

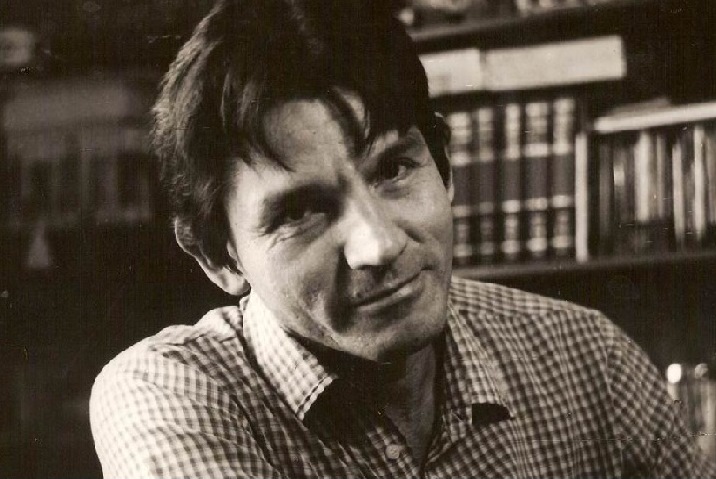

2 marzo, 2017Guillermo Delgado ha realizado estudios en letras y psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Ha incursionado con éxito en diferentes géneros literarios: poesía, cuento, leyenda, fábula, teatro, novela y ensayo. Su obra ha merecido comentarios de intelectuales peruanos y extranjeros como Luis Alberto Sánchez, Augusto Tamayo Vargas, Julio Ramón Ribeyro, Mario Florián, Francisco Bendezú, César Calvo. Parte de su obra creativa figura en antologías de países como Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Costa Rica, España, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Paraguay, Venezuela y Panamá. En octubre de 1998, Delgado recibió el reconocimiento institucional por parte de la Biblioteca Nacional del Perú, «por dedicar su vida a forjar en los niños los valores necesarios para la vida a través del libro».

De 1990 a 1998 Guillermo Delgado ha sido Director del Centro de Investigación de la Asociación Profesional de Investigación en Ciencias Sociales (APICS). De 1984 a 1997 codirigió Gabrielle Editores. Actualmente es Presidente del Centro Peruano de Investigación y Capacitación del Educando (CEPICE). Parte de su obra poética ha sido traducida al francés, italiano, inglés, alemán, portugués por el políglota arequipeño Arturo Cornejo Barreda. Se ha desempeñado como profesor invitado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Alas Peruanas, Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres.

.

CADENA DE SUEÑOS

.

Se detuvo ante el escaparate que mostraba a la bailarina que giraba como una pequeña peonza y recordó la cajita de música que su padre le regalara cincuenta años antes. Era entonces la niña mimada a quien todo se le daba. Ser hija única tenía sus ventajas. También evocó a su padre en el sanatorio, “algo no andaba bien en su cabeza”, dijo su madre.

– Taxi, gritó un hombre desde su coche amarillo.

Ignoró el llamado y siguió a paso lento su camino. Cuando entró en la tienda notó que no había nadie. “Es temprano”, se dijo. El tendero leía el Washington Post, mientras daba unas bocanadas al Marlboro. Recorrió los estrechos pasillos llenando la canastilla de mano. Cereal, galletas, café instantáneo, leche descremada.

Siempre olvidaba algo y tenía que recorrer las calles de la Quinta Avenida, la mayoría de las veces atestada de gente apurada.

– No intente hacer nada o le vuelo la cabeza.

Se alarmó. Miró entre unas cajas de galletas y vio al tendero con los brazos en alto. Un hombre de traje negro lo apuntaba con un arma. Se sintió aterrada. Era un asalto no había duda. El hombre hurgaba en la caja registradora. El tendero estaba temblando en el suelo, boca abajo, inmóvil como una estatua de hielo. Se agazapó en un rincón. Un tarro de jalea cayó y rodó unos metros. Se sobresaltó. Su corazón latía agitadamente. Más aún cuando el asaltante la vio arrinconada como un gato. Sus ojos se fijaron en aquel extraño como implorando.

El hombre del traje negro colocó el arma en ristre y disparó. Se desplomó dejando caer el contenido de la canastilla cuya asa sujetaba fuertemente. Una oscuridad total la embargó.

– ¡Ah! gritó agitada.

Miró a su alrededor y vio su habitación como la veía todos los días cuando despertaba.

Estaba sentada en su cama.

Vio la canastilla y la soltó horrorizada. Todo en su mente era una confusión. Algo recorría su vientre llegando hasta el muslo derecho. Palpó con su mano izquierda y notó un líquido rojo y viscoso.

Es sangre, pensó. Su confusión fue mayor. En el baño, con una gasa, pudo contener el flujo que se mostraba incontenible. El proyectil no había dañado ningún órgano interno. Eso parecía y eso la tranquilizaba.

Se vistió como pudo. Bajó los tres pisos y, ya en su carro, enrumbó hacia una clínica particular. Es el lugar más cercano y seguro, pensó. Además nadie le preguntaría nada sobre lo ocurrido. ¿Y qué podría contestar?, pensó.

¿Qué es lo que ocurría?

Cuando despertó, se sentía mareada. La anestesia, le dijo el médico. Estaba tendida en una camilla. Una enfermera la miró escrutadora.

Tomó la receta que el médico le dio y la guardó en su bolso. Duerma un poco, después hablaremos, le dijo el doctor. ¿Y qué podré decirle?, pensó. En un descuido logró salir de la clínica sin ser vista.

No se sentía con ganas de manejar.

Caminó a través de unas calles desiertas en busca de una farmacia.

De repente miró hacia la acera de enfrente y vio a su madre que le hacía señas. Llevaba el vestido de flores con que fue sepultada. Parecía querer decirle algo. Así como apareció se esfumó. Sintió una profunda tristeza. Caminó unos pasos, y vio salir de un edificio a tres hombres. Uno llevaba camisa de fuerza y era casi arrastrado por los otros dos. Ambos vestían de blanco, como aquellos que atendían en el sanatorio donde su padre estuvo internado hasta sus últimos días. Papá, gritó. El hombre de la camisa de fuerza la miró y movió la cabeza de un lado a otro. La visión se le nubló y los hombres desaparecieron. Se detuvo. Buscó a su madre y a su padre. Esto no es real, pensó. La risa de unos niños que pasaron al lado de ella la reanimaron. Vio esos rostros inocentes y recordó una imagen del pasado. Una pareja iba detrás de los niños. Parecían ser los padres, iban de la mano, mirándose con la sonrisa con que suelen mirarse las parejas que se aman.

Es él, no cabe duda, pensó. El hombre que había amado toda su vida y a quien creía muerto pasaba a su lado como si ella no existiera. Esos niños, dijo casi sollozando.

Encontró una farmacia lindante con un terreno baldío. Entró, dio la receta a la intendente y esperó. La espera se le hizo larga. Sentía un ardor en la herida y un ligero mareo. Recibió la bolsa con los medicamentos.

En ese momento vio que un hombre entraba. No le costó reconocer al hombre de traje negro que le había disparado. Asustada corrió hacia la puerta trasera y salió. No se detuvo hasta llegar a una callejuela. Llovía tenuemente. Buscó ayuda, pero las calles estaban desiertas. Qué extraño, pensó. Cuando miró alrededor con la esperanza de encontrar a alguien vio al hombre de traje negro que venía hacia ella con paso ligero. Tomó un callejón y trató de correr, pero el dolor y los rezagos de la anestesia se lo impidieron. En su alocada huida tropezó con una piedra y cayó. Los medicamentos se desperdigaron. Trató de juntarlos, pero el hombre ya le había dado alcance. Cuando la apuntó con la pistola ella cerró los ojos. El fogonazo retumbó en la estrecha callejuela y la mujer cayó de espalda.

La visión se le fue nublando hasta quedar en una cerrada oscuridad.

– ¡Ah!, gritó. Casi ahogada por la agitación.

Se vio tumbada en su cama. La habitación permanecía inmutable. Se sentó con gran dificultad. Su ropa estaba húmeda. Unos medicamentos con los envases casi mojados estaban sobre el cubrecama. Esto es una locura, se dijo. Quiso bajar de la cama pero un dolor intenso sumamente agudo se había sumado al interior.

Ahora sangraba del lado izquierdo.

Colocó su índice derecho en la herida y pudo contener en algo la hemorragia. Pensó que estaba muerta, luego que soñaba, luego que se había vuelto loca, luego ya no sabía qué pensar. En el baño buscó un poco de gasa, pero no había. Vio el envase vacío con huellas de sangre en el tacho de basura y recordó la herida anterior, colocó una pequeña toalla en la herida, la ajustó con un cinturón.

Se colocó un abrigo encima y salió.

Busco el coche en el estacionamiento y recordó que lo había dejado en la clínica. Ese hecho la confundió más. Su mente era un marasmo de contradicciones y suposiciones que no tenían sentido alguno.

Tomó un taxi y pidió que la llevaran al hospital más cercano.

– Sabía que necesitaría un taxi, dijo el chofer, esbozando una maquiavélica sonrisa que ella vio como una mueca en el espejo retrovisor. Recordaba esa voz.

A los pocos minutos descendió ante las puertas de un hospital donde un par de enfermeros la llevaron en una camilla. Un médico con mascarilla le guiñó un ojo y le dijo: No se preocupe, todo va a salir bien. Cuando despierte verá que todo no es más que un sueño. Sí, un sueño, repitió ella en un susurro. Las luces del quirófano se fueron diluyendo poco a poco.

– Tome esta pastilla para que duerma un poco, lo necesita.

Miró al médico sin poder articular palabra alguna. El dolor, la anestesia, el cansancio y la incertidumbre eran demasiado.

El médico le dijo que unos policías querían interrogarla, pero que lo harían después. Mientras dijo esto le mostró una bala y le señaló el abdomen. Le dejó entrever que había otro orificio de entrada que aún no cicatrizaba. Ella permanecía muda. Cómo explicar lo inexplicable. Cuando el médico abandonó la habitación arrojó en la escudilla la pastilla, se quitó el apósito de la frente y con dificultad y con mucho dolor se bajó de la cama. Miró por el visillo de la puerta y vio a unos policías sentados, bebiendo café y leyendo el diario.

Se vistió como pudo y salió por una puerta que daba a un almacén de limpieza. Allí esperó unos minutos y, a la primera oportunidad, salió provista de un uniforme de limpiadora. Ya en la calle deambuló como un velero a la voluntad del viento. Sentada en una banca contempló el parque en toda su extensión.

Árboles, plantas, parterres, almácigas y macizos, todo le parecía irreal. Los globos de sus ojos, enrojecidos y vidriosos, parecían a punto de estallar. Un ligero temblor se apoderó de su cuerpo. Debe ser la anestesia, pensó. Vio a su alrededor. Solo vio al hombre que limpiaba el parque. Se le veía ocupado, llevando un carruaje abarrilado lleno de hojas y ramas recién cortadas.

Terminaré en un sanatorio como mi padre, pensó. Tal vez sea algo de aquí dentro.

Se había tocado la cabeza, algo no andaba bien ahí. Un ruido como un tintineo se apoderó de su mente.

Al comienzo ni lo notó, pero poco a poco se fue haciendo más evidente, como una estrella que brilla en el héspero y que a medida que oscurece se hace más brillante.

Cuando el ruido se hizo un chirrido se llevó las manos a la cabeza y recordó el grito de Munch. Ya no era un puente sino la banca de un parque donde ese ser solitario y enloquecido era víctima de un destino confuso y horrendo. Cerró los ojos un instante y cuando los abrió vio esos zapatos que habían seguido sus pasos y vio ese traje negro que parecía una sombra que la perseguía y ese rostro impenetrable que asomaba otra vez como una pesadilla interminable y vio por última vez el arma que la apuntaba y que en un instante último era detenida por una voz de ¡alto! El hombre del traje negro se volvió rápidamente y vio al policía descender de la patrulla portando un arma que parecía apuntarle al pecho. Suelte el arma, gritó, pero el hombre del traje negro giró y quiso dispararle, el policía fue más certero y el hombre cayó al piso al pie de esa mujer que no volvería a ver nunca más porque ahora el que despertaba era él, en una cama, en una habitación solitaria y con una profunda herida que sangraba incontenible.

Wolfsschanze, setiembre / noviembre 2013.